L’artivismo come scelta etica e poetica

di Simona Maria Frigerio e Luciano Uggè

La nostra visita al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid – tra mostre temporanee e la collezione permanente – inizia al piano terra. Ci accolgono musica di sottofondo (covers dei Doors e della musica coeva alle opere, ossia degli anni 70 e 80 del Novecento), ampie sale in stile architettura industriale e faretti appesi al soffitto che illuminano appropriatamente le opere, senza riflettersi su tele, installazioni e fotografie in mostra.

Il nostro sguardo cade quasi subito su un letto di costrizione, o partorito dai peggiori incubi della nostra infanzia, che ci colpisce allo stomaco (Miriam Cahn, K-Bett, 1982). Nella sala successiva il Collettivo Augustín Parejo School (attivo a Malaga fino al 1997) è presente con Du côté de l’Urss. È il 1985, si può ancora parlare di arte proletaria, si può fare artivismo rivendicando il ruolo dell’arte come forma di conoscenza e non pratica estetica borghese fine a se stessa – disimpegnata e obnubilante.

Nelle sale successive ci confrontiamo con una serie di fotografi, tra i quali Joel-Peter Witkin – a cui qualche anno fa il PhotoLux Festival dedicò un’interessante retrospettiva (https://www.inthenet.eu/2015/12/02/photolux-2015/) e, in perfetta sintonia, la serie di Joan Fontcuberta, Found Animal, oltre all’omaggio dovuto alla rivista di settore PhotoVision. Molti anche i video in loop, tra i quali segnaliamo Freak Orlando (1981) di Ulrike Ottinger – a metà strada tra il Querelle di Fassbinder e i freak di Diane Arbus. Dissacrante rispetto al cosiddetto ruolo della donna, l’installazione Doña Concha (1981) di Marcia Schvartz, e altrettanto demistificante Remodelling Photo History, la serie firmata da Jo Spence e Terry Dennett nel 1982 per ridefinire i paradigmi della nostra società edonistica.

Terminato questo primo giro, scegliamo di salire in ascensore al quarto piano per poi ridiscendere con la scala mobile fino alla terrazza e goderci la vista sui tetti di Madrid e sull’opera, decisamente animalista, Wheat & Steak di Antoni Miralda.

Proseguendo la visita, al terzo piano ci troviamo di fronte a una ricchissima raccolta di stampe che vale già da sé il viaggio. Si inizia con Max Beckmann, Otto Dix e George Grosz – in pratica, l’apoteosi dell’arte grafica tedesca della prima metà del Novecento. La serie Der Krieg (1924), in particolare, di Otto Dix mostra una ferocia mai riconciliante, mai catartica. La guerra è violenza, sopruso, crimine, prostituzione e, alla fine, la morte non è il male peggiore. L’inferno (1919) di Max Beckmann è l’insieme del suo, di allora, e del nostro, di oggi, mondo: politica, capitale, chiesa e miseria siedono al medesimo tavolo ma se è il popolo a reggere il fucile, è il capitale a venderlo e la politica a imporre di impugnarlo – con la benedizione, per ciascuno, del proprio dio.

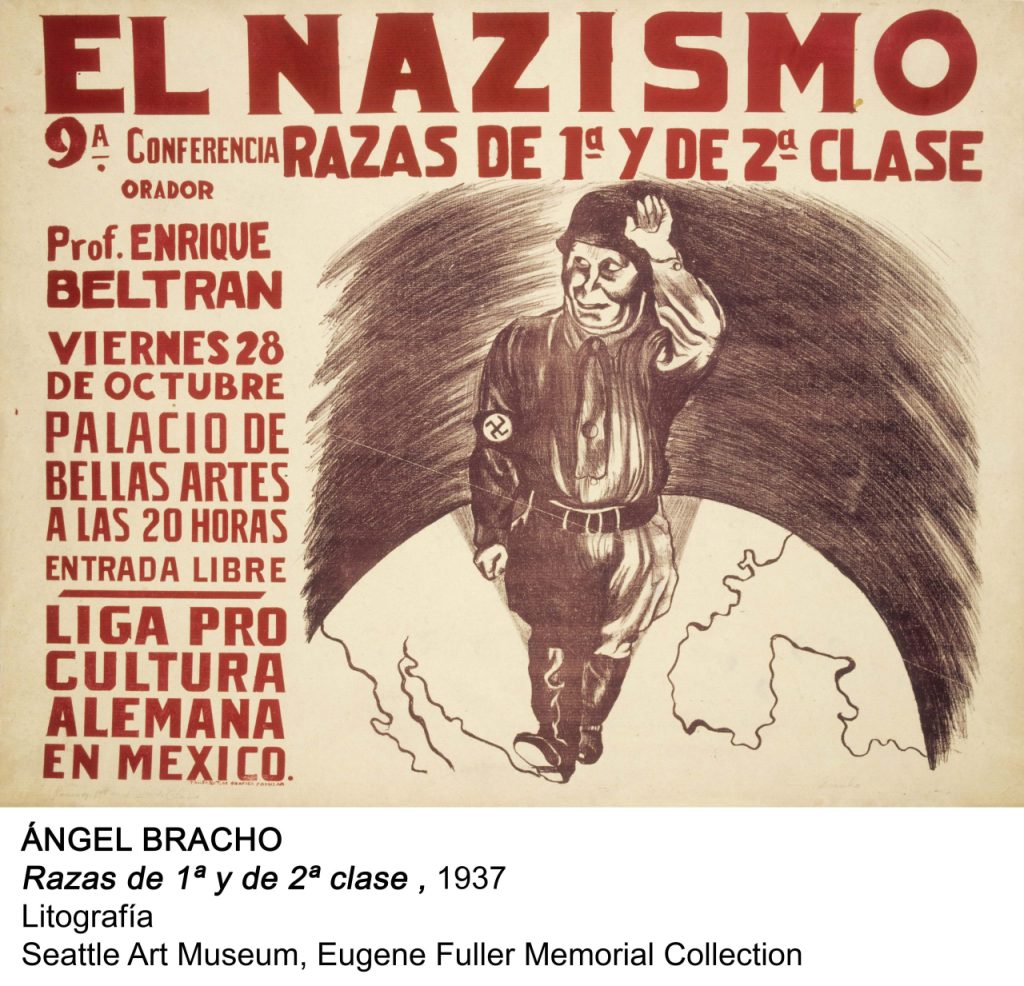

Nella sala accanto, le opere grafiche della Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), gruppo attivo in Messico tra il 1934 e il 1937, e del Taller de Gráfica Popular, costituitosi per iniziativa di alcuni tra i membri del precedente, nel ʻ37, e attivo fino al 1966 – con una visione molto politicizzata, rivoluzionaria e comunista e contatti stretti con i muralisti messicani e il poeta cileno, Premio Nobel, Pablo Neruda. In mostra il portfolio Estampas de la Revolución Mexicana, dei primi anni 40 del Novecento, opera di 18 artisti, che offre un quadro della condizione dei campesinos, della riforma agraria post-rivoluzionaria e delle gesta di Emiliano Zapata e Pancho Villa. Una sala a sé stante contiene i manifesti del Taller realizzati per pubblicizzare una serie di conferenze organizzate tra il 1938 e il 1939, in Messico, dalla Liga Pro Cultura Alemana, con lo scopo di contrastare il nazismo tedesco, il fascismo a livello mondiale (dall’Italia al Giappone passando per l’America Latina) e l’antisemitismo. Basiche e di facile lettura, le immagini non disdegnano la caricatura come l’ironia. Stampate bicolore per essere riprodotte industrialmente, in questi nostri tempi in cui si è perso il senso della storia come quello della realtà, ci ricordano, ad esempio, che una croce uncinata non è – nell’immaginario collettivo – un simbolo religioso euroasiatico, bensì la precisa connotazione iconografica di quei regimi – fascista e nazista – basati su ideali di sterminio e supremazia, che hanno afflitto epoche e Paesi diversi. Simboli che ci fanno venire in mente i membri del Battaglione Azov, che li mettono in mostra con arroganza mentre la nostra stampa e la nostra politica li esaltano incoscientemente.

Discorso a sé, in tempi di persecuzione del libero pensiero e della libera informazione – e Julian Assange ne è la prova, ogni giorno da oltre dieci anni – la linografia Libertad de expresión (1954) di Adolfo Mexiac, realizzata in occasione del golpe della Cia in Guatemala, voluto dalla United Fruit per contrastare la riforma agraria (della serie che gli Stati Uniti non cambieranno mai). Tocco da muralista quello di John Woodrow Wilson – impianto solido e figure che paiono scolpite più che tratteggiate. Mentre, tra le artiste, si notano Elisabeth Catlett in difesa dei diritti civili degli afroamericani, e di Melanie Cervantes che, con ¡Ya Basta! (2018), denuncia le politiche anti-migratorie degli States; tra gli anteriori segnaliamo la sezione degli anni 20 e 30 del Novecento dedicata a Gerd Arntz – dal tratto minimalista ma dalla carica fortemente corrosiva.

Pensate di aver finito? Nemmeno per sogno! Prendetevi una pausa e la settimana prossima scoprirete il capolavoro.

venerdì, 10 giugno 2022

In copertina: Ángel Bracho, Razas de primera y segunda clase, 1937, Litografia, Seattle Art Museum, Eugene Fuller Memorial Collection (foto gentilmente fornita dall’Ufficio stampa del Museo Reina Sofía).