War, il video che raccoglie i ritratti di Sebastian Rich a un’umanità che resiste

di Simona Maria Frigerio

“Noi fotografi non siamo niente se non una masnada di truffatori, ladri e voyeur. Ci trovate ovunque non ci vogliate. Tradiamo segreti che nessuno ci ha confidato, spiamo senza vergogna cose che non ci riguardano. E finiamo per fare incetta di un’immensa quantità di beni rubati. E così sia” (t.d.g.). Con queste parole, parafrasando Brassaï, si presenta Sebastian Rich – che si autodefinisce fotografo di guerra e, qualche volta, di pace – nel video War (https://www.youtube.com/watch?v=tJEPcdiKHng). Montati in questi giorni, i sette minuti raccolgono scatti in bianco e nero provenienti dalle sue esperienze in giro per il mondo, come soldato embedded dell’esercito statunitense, ma soprattutto come fotografo per l’Unicef e l’Unhcr (l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati).

Ho intervistato Rich nel 2014 e, a differenza di quanto accade quasi sempre, abbiamo continuato a sentirci, di tanto in tanto, giusto per sapere che si è ancora sulla strada (on the road), che si è vivi, che si continua a narrare la nostra contemporaneità (rubando storie attraverso le parole, io) o le immagini (lui). Perché il lavoro del giornalista e quello del fotografo si assomigliano: vi è una fame di capire, di vedere coi propri occhi, di sentire nelle viscere, e anche un senso di vuoto quando ci si arrende di fronte all’inevitabile – al corso della storia che sfugge alle nostre menti e mani, a eventi di cui si afferrano solamente frammenti, schegge impazzite di un universo che possiamo solamente narrare, eppure che tentiamo disperatamente di compartecipare.

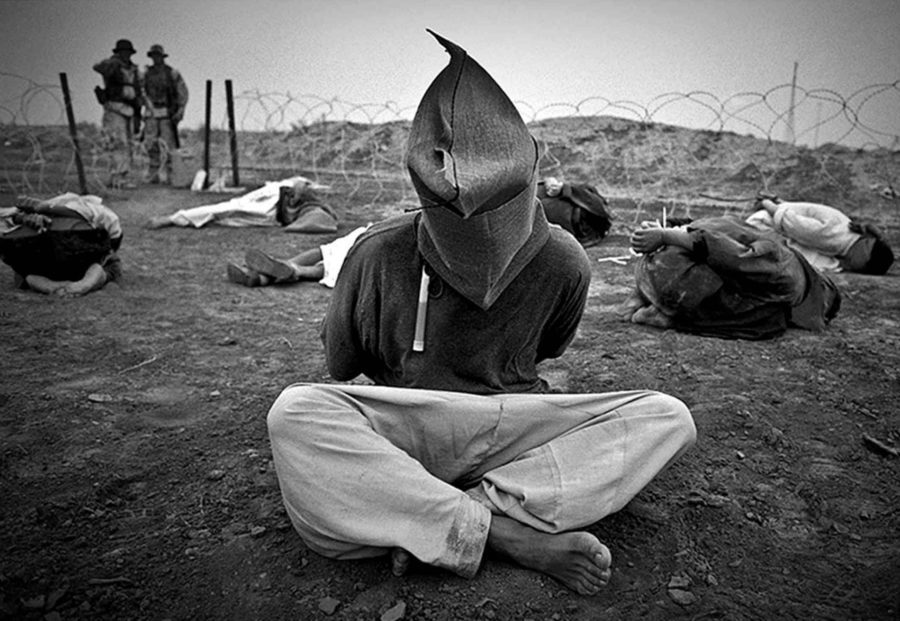

Oggi Rich pubblica (con visione libera) su Youtube, War, sette minuti di immagini che narrano senza bisogno di pronunciare una sola parola. Sebbene si inserisca nel solco della fotografia di guerra, si discosta dal Robert Capa del Miliziano colpito a morte, dato che non è l’atto eroico ciò su cui si concentra il suo mirino, bensì sull’occhio che dietro a un altro mirino inquadra il mondo. Vi è la medesima ricerca umanissima di compartecipazione che esprimeva Henri Cartier-Bresson in ritratti che, attraverso uno sguardo, una postura, un disvelamento o un celarsi furtivo, raccontano un io, e attraverso quell’io una società, una condizione, un pezzo di storia contemporanea che si sta svolgendo aldilà dei nostri confini e che, spesso, è il frutto dell’ingordigia del nostro opulento benessere – con la sua sete di petrolio e materie prime, con i suoi missili intelligenti, gli F35 o le bombe prodotte in un’isola che potrebbe vivere di turismo e bellezza invece che di morte. Ma è il capitalismo, baby (non a caso, mentre imperversava il coronavirus, la RWM tentava di ottenere le autorizzazioni per ampliare lo stabilimento di Domusnovas-Iglesias, produttore delle bombe che insanguinano lo Yemen e, come dice Gino Strada, fondatore di Emergency, se solo si volesse: “Col costo di un F35 si realizzerebbero duemila posti in terapia intensiva”).

Sebastian Rich sceglie il bianco e nero per raccontare i drammi della guerra, la cronaca, la crudezza dell’esistenza reale, perché, come un sapiente regista degli anni Quaranta, sa che la vita è una scala infinita di grigi ma il nero delle nostre anime perse è pitch black – e il rosso del sangue, come insegnava Hitchcock in Psycho è, usando le parole dello stesso Rich: “far more powerful in black and white” (“molto più potente in bianco e nero”, t.d.g.). Eppure non c’è solamente la disperazione o la morte in War. La guerra non è mai intelligente né restores hope (l’abominevole nome che l’Onu e Bill Clinton diedero alla missione militare di pace – un ossimoro al quale siamo ormai avvezzi – in Somalia, Paese di nuovo tragicamente alla ribalta delle cronache). La guerra è sporco, sangue, malattie, carestia, solitudine, paura, fame, frastuono, caldo rovente del deserto o gelo che ti entra nelle ossa e ti si appiccica ai polmoni. Eppure l’obiettivo del fotografo statunitense non giudica, non prende le parti di questo o quello: non ci sono eroi nei suoi scatti, ci sono ritratti a tutto tondo di un sogno di gloria che si infrange su una bara abbandonata, di una pretesa di libertà che si gloria di un fucile sapendo che sarà il suo corpo a pagarne il prezzo, di un’infanzia che nonostante tutto vuole continuare a vivere e poppa quel latte che non riesce a regalare carne a quattro povere ossa, di una dignità ferita che si nasconde per proteggere l’intimità del dolore e, in quell’atto, dimostra tutta la dignità che l’essere umano può conservare anche nel peggiore dei mondi possibili; e in quello stesso rispetto di Rich, che non s’impone ma accetta il diniego, c’è la dimensione di chi sa essere reporter dell’umanità – una lezione per tutti noi, assetati voyeuristi del dolore altrui.

Anni fa, pochi mesi prima del suo assassinio, ebbi la fortuna di intervistare Vittorio Arrigoni, durante l’operazione Piombo Fuso (l’ennesima “brillante” iniziativa israeliana che, tra l’altro, provocò una quarantina di vittime e circa 50 feriti con il raid israeliano che colpì, il 6 gennaio 2009, una scuola delle Nazioni Unite adibita a rifugio per i civili). Quando chiesi a Rich se credeva anche lui che “un altro mondo fosse possibile”, mi rispose: “I would so very much like to have the optimism of dear Vittorio about our little terrified and sad planet! … but it’s too late: we have destroyed our planet environmentally for us to have any future. I am so sorry for my dark thoughts but for me this is the truth” (“Vorrei tanto possedere l’ottimismo del caro Vittorio circa il nostro piccolo, infelice e terrorizzato pianeta!… Ma è troppo tardi: abbiamo distrutto il nostro pianeta a livello ambientale perché si possa avere ancora un futuro. Mi spiace immensamente per i miei pensieri foschi ma questa, per me, è la verità”, t.d.g.).

Nonostante le sue dichiarazioni, sono le sue stesse immagini a smentirlo: l’empatia per il guerrigliero, il profugo, il bambino e il soldato, dimostra che si può e si deve rimanere umani e Sebastian Rich, con la sua capacità di introspezione – esemplificata tecnicamente dalla perfezione sfrontata di un’inquadratura che cristallizza l’abisso, nel bianco di quegli occhi che lo e ci fissano da distanze siderali eppure nascosti dietro l’uscio di casa, in quella posa non posata che nel gesto sospeso immortala il segno di un’esistenza – resta il cantore dolente di un’umanità che, nonostante tutto, nonostante perfino se stessa, continua a resistere.

Vietata la riproduzione)

21 maggio 2020

Tutte le foto sono di ©Sebastian Rich. (Courtesy ©Sebastian Rich. All rights reserved).

In copertina: El Nasiriyah, Iraq 2003. Foto ©Sebastian Rich. (Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione)