Minimalismo e serialità nella danza

di Francesca Camponero

Prima di introdurre il discorso riguardo la scelta artistica e filosofica del lavoro di Trisha Brown è opportuno presentare chi sia stata quest’artista che ha senz’altro segnato una svolta nella danza contemporanea. Per fare questo vorrei innanzi tutto partire dal concetto di performing art, una forma d’arte creativa eseguita da individui o gruppi che usano le loro voci, corpi o oggetti inanimati per trasmettere un’espressione artistica di fronte a un pubblico dal vivo. Un particolare universo che ha attraversato un incredibile percorso di evoluzione nel corso degli anni.

Trisha Brown, nata ad Aberdeen il 25 novembre 1936 e morta a Sant’Antonio (nel Texas) il 18 marzo 2017, si può considerare la fondatrice della danza postmoderna, forma di danza di cui si comincia a parlare nei primi anni Sessanta del Novecento e che divenne popolare fino alla metà degli anni Ottanta. L’idea era quella di liberare il corpo, condurre a un cambiamento sociale e spirituale. Rompendo i canoni della danza moderna storica, i coreografi post-moderni trovarono nuove modalità per portare in primo piano il mezzo della danza come linguaggio del corpo, piuttosto che il suo significato.

Colui che senz’altro ha aperto nuovi orizzonti nella danza contemporanea contribuendo ai radicali cambiamenti è stato il coreografo statunitense Merce Cunningham. La sua visione radicale di separare la musica dalla danza ha infranto le convenzioni tradizionali, aprendo la strada a un’esperienza coreografica completamente nuova. RainForest, uno dei suoi spettacoli più celebri – creato nel 1968 in collaborazione con il pianista e compositore di musica sperimentale David Tudor e Andy Warhol – è stata una creazione rivoluzionaria che ha portato la danza in uno spazio multidisciplinare, in cui movimento, suono e arte visiva si fondevano in un’esperienza coinvolgente. Trisha Brown abbraccerà la filosofia di Cunningham ed assieme a Yvonne Rainer e Simone Forti comincerà a mescolare movimenti quotidiani con il linguaggio della danza. Uno stile che sarà poi conosciuto come Postmodern Dance.

Teniamo presente che quelli erano gli anni in cui si espandeva l’arte di massa, quella che il critico statunitense Dwight Macdonald chiama Masscult – ispirandosi al filosofo tedesco Theodor Wiesengrund Adorno e alla sua distinzione tra arte alta e bassa, una corrente che diventa il megafono un po’ deformato e decisamente ironico ed estremo della società dell’epoca invasa da nuovi oggetti di uso comune, fumetti e tanta pubblicità.Del resto, dopo la Seconda Guerra Mondiale si sentiva il bisogno di vivere con leggerezza e futilità il quotidiano. La comunicazione commerciale, per altro, può usufruire di un nuovo e potente media: la televisione. In molti casi gli stessi operatori della comunicazione diventano artisti o viceversa (Andy Warhol è uno tra questi, mentre in Italia abbiamo Armando Testa).

Nell’ambito dell’arte di massa prende forma l’arte seriale, quella in cui la stessa cosa è ripetuta infinite volte, una accanto all’altra. La sua moltiplicazione porta alla perdita del significato e al permanere dell’immagine pura, della forma in sé. Si attuano raffinati esperimenti sulla variazione nella ripetizione e sul rapporto che la ripetizione mantiene con il significato originale. Esperimenti che riguardano soprattutto l’arte visiva, ma che non escluderanno musica e danza.

Trisha Brown, la cui prima formazione avviene presso il Mills College di Oakland (California), giunta a New York, intorno alla metà degli anni Sessanta inizia a lavorare con il leggendario gruppo di coreografi che darà vita al Judson Dance Theatre, in cui confluiscono persone e idee che riflettono la sfida della temperie storica. La Brown comincia a lavorare in modalità interdisciplinare, unendo ballerini con musicisti, artisti visivi, scrittori e registi. Le sue collaborazioni sono documentate attraverso disegni, dipinti, fotografie, proiezioni video, costumi ed elementi scenici di artisti come Robert Rauschenberg, Nancy Graves, Fujiko Nakaya, Donald Judd e Terry Winters. La sua eliminazione delle transizioni riecheggia idee che ci riportano alla musica sperimentale di John Cage, divenuto sin dagli anni Sessanta il guru di un’intera generazione. E fu proprio Cage ad aprire l’orizzonte dell’immaginazione a Trisha. Se uno dei principi fondamentali di Cage era che qualsiasi suono poteva essere musica, ciò poteva estendersi alla danza: qualsiasi movimento poteva essere danza. Pertanto, se come affermò Cage, “i compositori si stavano liberando della colla…”, in qualche modo la Brown riesce a togliere la colla ai piedi dei ballerini. Fa addirittura di più: sfida la forza di gravità.

Man Walking Down the Side of a Building,che diventerà una pietra miliare della danza contemporanea apre la via a una serie di lavori conosciuti come equipment pieces. In questi pezzi vengono usati vari sistemi di sostegno quali corde e imbragature da montagna, per modificare sia il movimento dei danzatori sia la percezione da parte del pubblico. In Man walking down the side of a building (1969) e Walking on a wall (1971) carrucole e vincoli consentono il movimento in spazi insoliti o in modi da mettere i corpi degli artisti in contrasto con la gravità. Nella celebre performance la Brown, adeguandosi al momento storico, non fa che utilizzare la quotidianità e gli oggetti usati nella vita comune per la sua comunicazione artistica. Gli oggetti sono presi così come sono, ‘tali e quali’, preesistenti alla volontà dell’artista, che si limita a prelevarli e a utilizzarli, però, in modo insolito, riuscendo a incrinare in noi il vetro opaco dell’abitudinario. L’indifferenza e l’anestesia citate da Duchamp funzionano da ‘raschiatori’, scrostano cioè il pesante unto delle abitudini e restituiscono alle cose una rinata freschezza sensoriale.

La performance ripetuta nel 2006 alla Tate Modern di Londra e poi riproposta al Walker Art Centre nel 2007 e al Whitney Museum of American Art nel 2010, a parte il cambiamento delle varie architetture in cui è stata eseguita, tuttavia, è rimasta invariata.

Alla spontanea domanda dove sta la danza in una camminata verticale sul muro di un palazzo e, soprattutto, se è possibile ritenere un’operazione del genere una performance artistica, risponde la stessa Brown: “Mi piace conoscere i limiti del mio spazio e spingerli. Mi piace arrivare al confine, starci sopra, e poi sfondare”. Rompere gli schemi sembra il diktat degli artisti cosiddetti minimalisti, che enfatizzano la semplicità e la riduzione al minimo del superfluo concentrandosi su ciò che è veramente importante, rimuovendo tutto ciò che non aggiunge valore. Il minimalismo non è solo un’estetica, ma un modo di vivere che incoraggia la consapevolezza delle proprie scelte e una vita più intenzionale. Less is more è il motto dell’architetto e designer, Mies van der Rohe, con il quale si identifica il minimalismo. Minimalismo, che è anche una risposta al consumismo e all’arte di massa. Walter Benjamin è stato chiaro in questo senso quando ha proposto un’acuta diagnosi sulla trasformazione subita da ciò che siamo soliti chiamare ‘arte’, nell’epoca in cui, appunto, si afferma il principio della riproducibilità tecnica. Una prospettiva in cui l’opera perde quell’unicità e irripetibilità che Benjamin identifica con l’aura. Un’aura che declina rispetto all’eternità e all’irripetibilità dell’opera d’arte, per farsi più ‘sfuggente’. Il contenuto di verità delle opere d’arte consiste infatti nella capacità che esse hanno non già di falsificare la realtà, ma piuttosto di farla emergere nella sua dimensione più autentica, quella della possibilità. Mentre i poeti beat esaltano la spontaneità, Andy Warhol dipinge lattine di zuppa al posto dei tramonti, Cunningham e Cage distruggono la consueta struttura compositiva ABA e, cosa più nota, rescindono il rapporto convenzionale tra danza e musica. Trisha Brown cancella il movimento coreografico alla danza lasciandole solo quello essenziale e scarno della ripetitiva gestualità quotidiana.

venerdì, 20 dicembre 2024

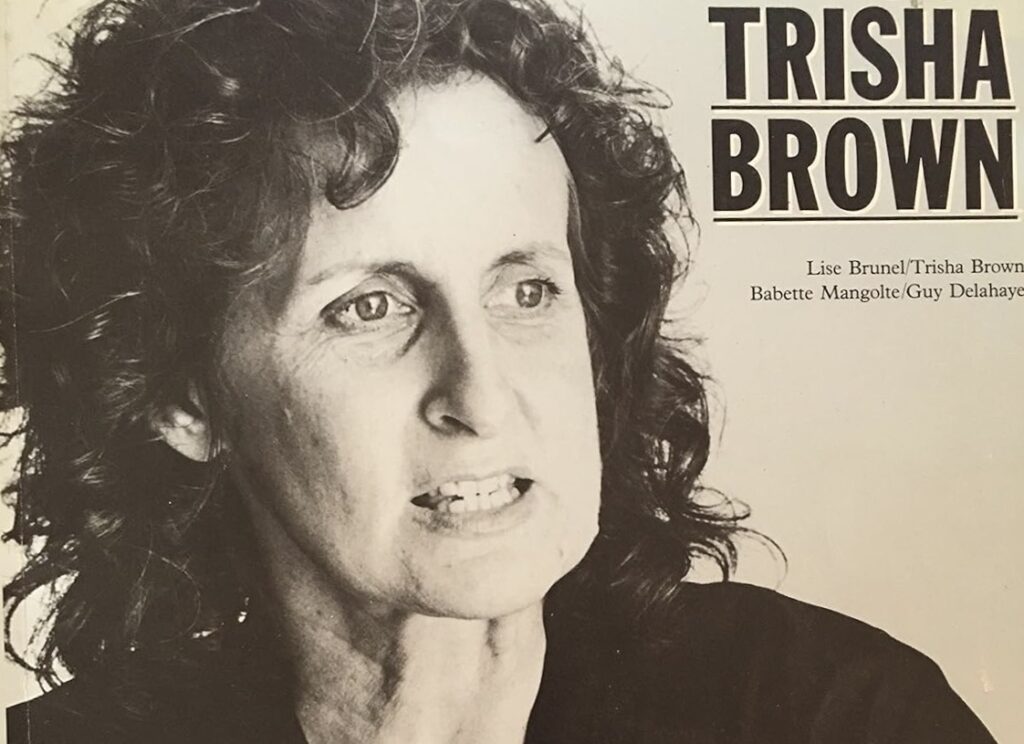

In copertina: Particolare della copertina del libro dedicato a Trisha Brown, nella versione francese, di éDITIONS BOUGé