Dario Marconcini e Giovanna Daddi raccontano la rivoluzione degli anni 70 alla quale partecipò un giovane Giacomo Verde

di La Redazione di InTheNet

Giacomo Verde muove i propri passi come artista in un periodo storico di grande fermento, non solamente a livello creativo ma altresì politico. L’arte/vita fuoriesce dai canoni dannunziani e decadentisti: “Bisogna fare della propria vita come si fa un’opera d’arte”, per farsi artivismo, ossia impegno etico/politico unito a un incontenibile impulso creativo. In quell’humus mette le sue radici Verde, anche se negli anni successivi avrebbe affermato che né la “reviviscenza stanislawskiana” né il Terzo Teatro facevano per lui, in quanto li vedeva “troppo distaccati, separati dalla vita reale”. Dopo il Laboratorio di due anni a Pontedera, e le esperienze da cantastorie, la sua rivoluzione etico/estetica approccerà le tecnologie povere per farsi strada nelle coscienze. Ma solo ripercorrendo quegli anni con due tra i protagonisti della scena italiana e internazionale, come Dario Marconcini e Giovanna Daddi, potremo comprendere da quali lidi partì l’avventura di Giacomo.

Quali erano le motivazioni etiche ed estetiche, ma soprattutto politiche, che portarono il teatro a uscire dai teatri?

Dario Marconcini: «Nasciamo tutti come spettatori ma, in quegli anni, ci accorgemmo che il teatro che si andava a vedere e che definivamo borghese, pieno di cliché, era ‘mortale’. Gli attori in sé, a volte, erano anche molto bravi – come Romolo Valli. Ricordo che iniziai a considerare seriamente l’idea di lavorare nel campo andando a vedere Gino Cervi che interpretava il Cirano di Bergerac. Ma a un certo punto, capimmo che andavano eliminate tutte le finzioni che nascevano sul e per il palco – dalle maschere alle luci, dagli effetti sonori alle scene. Avevamo letto degli esperimenti Julian Beck e del Living Theater, il finale dell’Antigone: “Apriamo le porte dei teatri, usciamo fuori” (1): fu il punto di rottura, la spinta al cambiamento. Il pubblico era sclerotizzato, composto solamente da borghesi che andavano a teatro svogliatamente: dovevamo portare il teatro a coloro che non frequentavano i teatri, dovevamo portarlo nelle fabbriche, nelle strade, nelle piazze».

Le persone allora come vi ricevevano? E chi furono i vostri compagni di percorso?

D. M.: «Il clima era vivace, ci si interrompeva perfino durante uno spettacolo per aprire un dibattito col pubblico. A volte arrivava perfino la polizia per impedirci di recitare. Ricordo che, a Casciana Terme, quando si portò Frammenti – uno spettacolo costruito sulle storie degli abitanti delle favelas, raccolte e narrate dai Living Theater – conoscemmo bene anche Franco Quadri. Nel primo periodo si lavorava con attori/non attori, che avevano in sé una grande energia, la volontà di esserci e fare. Poi, pian piano, iniziammo a creare un’istituzione a parte, occupando non gli spazi teatrali canonici bensì spazi altri, come una villa comunale, un locale dove suonava la banda del paese; oppure si lavorava con Ruggero Jacobbi – che era tornato da poco dal Brasile e insegnava all’Università di Pisa; e ancora, a Livorno si reinterpretavano Brecht, Beckett e Ionesco in una rimessa di barche all’interno dei Fossi. Infine arrivò il Piccolo Teatro di Pontedera e il succitato Frammenti: fu allora che decidemmo che il gruppo doveva essere aperto all’esterno ma anche all’estero e iniziammo a errare. Andammo nei campi dove c’era l’oppio, in Turchia, a cercare i dervisci rotanti; e facemmo lo spettacolo in una piazza di Afyon (2). Poi ci trasferimmo in Marocco sulle orme delle danze e dei canti della tradizione marocchina; in seguito, con Giovanna, si andò a Bali per vedere il Teatro delle ombre e, poi, in India a scoprire il Kathakali. In seguito vi si tornò con Roberto Bacci (3), e si girò anche un film per la televisione, Bali. L’isola della luce».

Quando incontraste Giacomo Verde?

Giovanna Daddi: «Fu a Casciana Terme. Arrivarono tutti i gruppi e i collettivi che allora sperimentavano nuove forme teatrali, e tra di essi anche Eugenio Barba. Fu lì che nacque il Terzo Teatro (4) e Giacomo Verde, che era giovanissimo, lo conoscemmo lì».

D. M.: «Allora avevamo la sfacciataggine di invitare compagnie da tutto il mondo… ma la cosa più incredibile è che loro rispondevano e venivano! Cosa, oggigiorno, impensabile. Dai Living all’Odin, tutti davano la loro disponibilità, ed era così che si creavano quel senso di comunità e un fermento che definirei incredibili».

G. D.: «A Pontedera, alla fine degli anni 70, proponemmo, ad esempio, Le mani che muovono i sogni, una manifestazione che accolse gruppi che provenivano dall’India, da Bali, dalla Jugoslavia, dalla Cecoslovacchia, dagli Stati Unti, perfino dal Brasile. In questo modo potemmo dare vita a una settimana di spettacoli di teatro di figura che, ancora oggi, le persone di Pontedera ricordano. Ricordo quell’esperienza con particolare affetto anche perché, a livello artistico, io nasco con il Bread and Puppet Theater (5)».

L’impegno etico/estetico era anche politico. L’artivismo di Giacomo Verde affondò le proprie radici in quei vostri esperimenti?

D. M.: «Noi uscivamo dai teatri anche per contestare la guerra statunitense in Vietnam. Si andava sulla spiaggia, di notte, a urlare: «Hồ Chí Minh» per rinforzare la voce – non parole a vuoto. I gruppi teatrali erano impegnati politicamente. Appartenevamo a una sinistra che non era di partito, non aveva tessere. Eravamo pacifisti e critici nei confronti del sistema capitalistico. Ricordo quando ci fu il periodo delle occupazioni in fabbrica, si andò con Marisa Fabbri alla Saing-Gobin, si andò alla Piaggio…».

Dario Marconcini lo ebbe come allievo al corso biennale per l’arte dell’attore (1981-1982), diretto con Paolo Pierazzini presso il Centro di Ricerca teatrale di Pontedera. Cosa ricorda di quel periodo?

D. M.: «Il corso biennale si intitolava L’eresia del teatro. Stanislavskij. A quel tempo la mia, chiamiamola, ‘bibbia’, era Il lavoro dell’attore di Stanislavskij. Lo proposi a Paolo e insieme decidemmo di invitare alcuni attori a partecipare al corso, tra questi c’erano Giacomo Verde, appunto, Marco Paolini, le gemelle Pasello, Paolo Billi, Sandro Berti, e altri. Partimmo proprio dai pezzi proposti nel libro per costruire un percorso teatrale accademico – fuori dalle accademie. Domandammo a tre grandissimi attori – Ryszard Cieślak, Marisa Fabbri e Jerzy Stuhr (6) – di seguire il progetto per due anni, e loro accettarono. Ci seguivano, ognuno con le proprie specificità, per un mese o due, poi magari tornavano nei loro Paesi, alla loro professione di interpreti, e quindi nuovamente a Pontedera, dove lavoravano sul testo, sull’improvvisazione, sulla parola, sul corpo. Chiamammo anche un olimpionico di scherma e un maestro di ballo e poi, con Maurizio Buscarino, che era un grande fotografo, per alcuni mesi ci impegnammo a immortalare il momento in cui avveniva il passaggio dall’attore al personaggio. Giacomo seguì tutti i corsi, che impegnavano gli allievi molte ore tutti i giorni – e, a volte, anche la notte – e li obbligavano a vivere a Pontedera. Ricordo che Giacomo era molto bravo, curioso, e lavorò a La morsa di Pirandello, testo scelto da Marisa, che divise gli allievi in due gruppi e Giacomo fu inserito in quello di Pierazzini. Lo ricordo anche in Delitto e Castigo, nella scena dell’uccisione della vecchia usuraia, in cui interpretò Raskol’nikov, e poi in tanti altri pezzi. Rammento, soprattutto, che era la notte a permetterci la giusta concentrazione: nel silenzio, potevamo sperimentare per ore, camminando nelle strade solitarie, per poi rientrare nelle stanze e improvvisare. Questo avveniva soprattutto con Cieślak. E poi Giacomo fu dei nostri anche quando portammo il progetto al Teatro Rossi di Pisa, già allora abbandonato, e lavorammo su I demoni di Dostoevskij».

G. D.: «Io seguivo gli allievi nei laboratori pomeridiani, non partecipavo alle improvvisazioni notturne. Ricordo Giacomo soprattutto ne La morsa».

Com’era il giovane Giacomo Verde?

D. M.: «Prima di tutto era attentissimo nel lavoro. Come ho già detto era curioso, ma aveva anche una forma di ironia nel guardare che gli permetteva di rimanere distaccato»

G. D.: «Esatto: era sempre brechtiano, in terza persona. Lui interpretava una parte ma, contemporaneamente, si guardava recitare».

D. M.: «Faceva ciò che gli proponevi ma, nel contempo, si e ti osservava e sembrava sempre che ti sorridesse. Non sorrideva davvero, ma aveva questo viso atteggiato al sorriso. Aveva questa straordinaria forma di essere dentro e fuori da un ruolo, da una situazione, da un’esperienza».

G. D.: «E lo fece anche con la malattia, riuscendo a rielaborarla. Io poi ho avuto il piacere di incontrarlo, nelle vesti di cantastorie, quando lavorava con Sandro Berti. Rammento che andavano nei paesini – e a me piaceva seguirli – per recitare queste filastrocche. Contemporaneamente, con un’amica avevamo fatto un percorso laboratoriale di teatro nelle scuole, seguendo gli alunni dalla prima alla quinta. Giacomo ci affiancava e insegnava musica ai bambini e quando, alla fine del quinquennio, facemmo lo spettacolo, un Pinocchio in cui furono proprio gli alunni a costruire testo, interpretazioni e regia, Giacomo e Sandro si occuparono delle musiche».

Quando quel dialogo e quel fermento tra attori, operatori, registi e anche spettatori subì un riflusso che riportò il teatro dietro la quarta parete, cosa faceste?

D. M.: «Giovanna e io, finché eravamo al Piccolo Teatro di Pontedera, in realtà eravamo fuori dai teatri: a Bali, in India, in Africa, ma mai sul palcoscenico. La nostra IRA, a quel tempo, era l’Istituto per le Ricerche Antropologiche, che fondammo proprio per seguire questo progetto. A un certo punto la ricerca si indirizzò anche verso le culture perdute e io presi a lavorare sul Capitan Matamoros, sulla Commedia dell’Arte, ispirandomi a un vecchio che incontravo la mattina – si chiamava ‘Mariaccio’ – che lì sul momento inventava queste ottave cantate su qualsiasi argomento, soprattutto sui contrasti tra due elementi – la vita e la morte, la guerra e l’amore, la luna… Quando Eugenio Barba venne in Italia, a seguito di un nostro invito, ci chiese di fare uno scambio culturale, e allora decisi di andare a Buti a cercare gli ultimi vecchi che conoscevano i canti butesi. E così, pian piano, mi sono ritrovato – prima nelle ville e poi nel Francesco di Bartolo – attraverso questo viaggio nelle tradizioni artistiche di tutto il mondo, in un piccolo teatro in cui cercavamo di portare sia queste esperienze, mescolandole, sia tutti quei gruppi e quegli artisti che avevamo incontrato sul nostro cammino e stimavamo, da Laura Betti con il suo pezzo su Pasolini agli chansonnier francesi, dal primo Pippo Delbono a Leo de Berardinis. In pratica, rientrammo nelle istituzioni proponendo un teatro non istituzionale».

G. D.: «Giacomo Verde no. Lui si allontanò da quel teatro – che rientrava nelle istituzioni – grazie alla tecnologia: quella fu la strada che scelse per non farsi risucchiare. E ci riuscì».

(1) Antigone, dei Living Theater (compagnia fondata nel 1947 a New York da Julian Beck e Judith Malina), debutta il 18 febbraio 1967 a Krefeld, in Germania

(2) Afyonkarahisir, letteralmente Castello nero dell’oppio, è una città turca a 250 km da Ankara. Il suo nome deriva da afyon, papavero/oppio; kara, nero; e hisar, fortezza.

(3) Roberto Bacci, organizzatore teatrale e regista, è stato direttore artistico (dal 1978) del Festival Internazionale del Teatro in Piazza di Santarcangelo di Romagna; del Festival Internazionale Volterra Teatro e del Teatro Era di Pontedera.

(4) Il primo convegno nazionale dei Teatri di Base fu organizzato a Casciana Terme dal 18 al 22 marzo del 1977. Vi parteciparono 130 gruppi.

(5) The Bread and Puppet Theater è un gruppo di teatro di figura, impegnato politicamente, fondato in Vermont nel 1962 da Elka e Peter Schumann.

(6) Ryszard Cieślak, di lui restano le interpretazioni – entrate nel mito – de Il Principe costante di Calderón nella messa in scena di Jerzy Grotowski e delMahabharata di Peter Brook. Marisa Fabbri, musa di Luca Ronconi al Laboratorio di Prato, è stata una tra le maggiori interpreti del teatro di parola. Jerzy Stuhr è polacco, attore di cinema e teatro, tra gli interpreti più versatili e popolari nel suo Paese, è stato anche drammaturgo, regista e docente teatrale.

venerdì, 6 maggio 2022

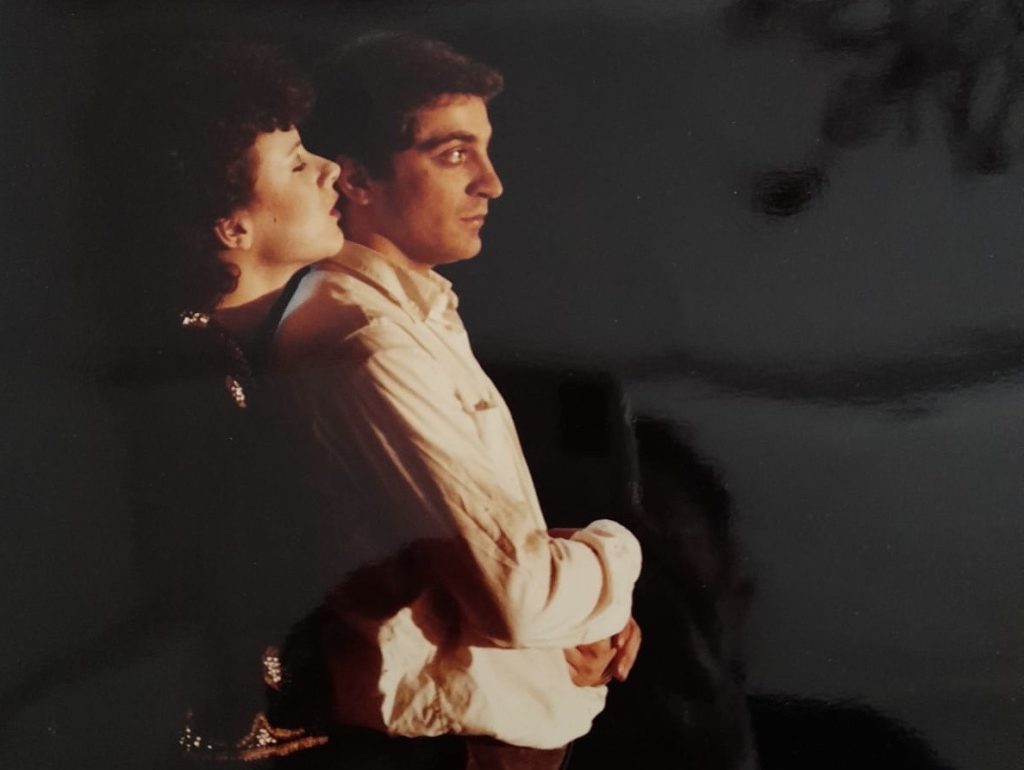

In copertina: Giacomo Verde in una foto d’epoca gentilmente fornita da Giovanna Daddi, al Teatro Rossi abbandonato di Pisa.