I contingenti militari statunitensi e italiani lasciano un Paese martoriato, con i talebani alle porte di Kabul

di Simona M. Frigerio (testo e traduzioni)

Luciano Uggè (testo)

Lucia Mazzilli (cura iconografica)

L’11 settembre

Gli Stati Uniti avevano organizzato in Pakistan, alla fine dell’ottobre 2001, una riunione di un migliaio di capi afghani, alcuni dei quali giunti a piedi dall’Afghanistan, altri già presenti in Pakistan. Erano tutti appoggiati dagli Stati Uniti ed erano in disaccordo su moltissime questioni, ma furono unanimi nell’opporsi ai bombardamenti. Non erano contrari solo in linea di principio, dissero che le bombe avrebbero ostacolato i loro tentativi di rovesciare i talebani dall’interno, cosa che ritenevano possibile”.

Gli Stati Uniti avevano organizzato in Pakistan, alla fine dell’ottobre 2001, una riunione di un migliaio di capi afghani, alcuni dei quali giunti a piedi dall’Afghanistan, altri già presenti in Pakistan. Erano tutti appoggiati dagli Stati Uniti ed erano in disaccordo su moltissime questioni, ma furono unanimi nell’opporsi ai bombardamenti. Non erano contrari solo in linea di principio, dissero che le bombe avrebbero ostacolato i loro tentativi di rovesciare i talebani dall’interno, cosa che ritenevano possibile”.

Noam Chomsky, Dopo l’11 settembre Potere e Terrore

(Marco Tropea Editore, 2003)

L’11 settembre 2001, secondo le indagini dell’FBI rese pubbliche, 19 dirottatori colpirono: la Torre Nord del World Trade Center (con il volo American Airlines 11), la Torre Sud del WTC (con il volo United Airlines 175) e il Pentagono (con il volo American Airlines 77) – un quarto aereo sequestrato precipitò in Pennsylvania. I diciannove, come da esito della Commissione d’Indagine statunitense sugli attentati, erano 15 sauditi, 2 provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, un libanese e un egiziano. Il piano, secondo le medesime fonti, fu ideato da Khalid Shaykh Muhammad, cittadino del Kuwait – con l’appoggio economico-logistico di Osāma bin Lāden e di al-Qā‛ida.

Cosa c’entrava il popolo afghano?

I prodromi. Dopo la caduta della Repubblica Democratica dell’Afghanistan (1978/92, vicina all’Unione Sovietica), e la nascita dello Stato Islamico dell’Afghanistan, prende avvio una guerra civile che durerà quattro anni. Salgono sul palcoscenico della storia i talebani che, come racconta Giulietto Chiesa in Afghanistan anno zero (Guerini e associati, 2001), sono “studenti del Corano. Studenti pushtun. Reclutati nelle immense tendopoli intorno a Peshawar [in Pakistan, n.d.g.], nei campi profughi. Figli di contadini che non avevano mai conosciuto la luce, il telefono. Vissuti fin dalla nascita in condizioni assolutamente miserevoli, elementari, brutali”. Guidati da Mohamed Omar e sostenuti da Pakistan, Qatar e Arabia Saudita ottengono il controllo dell’Afghanistan dopo aver conquistato Herat e Kandahar, nel ‘94, e – due anni dopo – la capitale Kabul. L’ultimo leader comunista, Mohammad Najibullah, è torturato e impiccato con l’accusa di essere ‘ateo e comunista’. Nel Paese si introduce la legge islamica che azzera le libertà civili e, soprattutto, i diritti delle donne.

I talebani sono in rapporti stretti con al-Qā‛ida – organizzazione armata costituitasi probabilmente intorno al 1989, ossia sul finire dell’intervento russo in Afghanistan. A guidarla, Osāma bin Lāden – 17° figlio del miliardario Mohammed bin ‛Awad bin Lāden, di origine yemenita – nato in Arabia Saudita, dove ha studiato fino al 1979, anno in cui si unisce ai mujaheddin pakistani per combattere contro i sovietici presenti in Afghanistan e che sarà ucciso – senza processo o condanna – dagli statunitensi in Pakistan (sulla scia di quella consuetudine, mutuata dal Mossad israeliano, di agire in Paesi terzi assassinando ‘nemici’ veri o presunti).

Nel 2001, il Presidente statunitense George W. Bush domanda (o impone?) ai talebani, al governo in Afghanistan, di consegnargli Osāma bin Lāden (ed espellere dal Paese al-Qā‛ida). I talebani rifiutano l’estradizione, a meno che non si forniscano loro prove convincenti del suo coinvolgimento negli attacchi alle Torri Gemelle. La richiesta è liquidata come ‘tattica’ e gli Stati Uniti lanciano l’Operazione Enduring Freedom (ossia ‘libertà duratura’) il 7 ottobre 2001 – attacco unilaterale sostenuto dal Regno Unito e, poi, da una larga coalizione di Paesi cosiddetti democratici, ivi compresa l’Italia che, all’articolo 11 della Costituzione ripudia la guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Ragionando per assurdo potremmo immaginare che, a breve, gli Stati Uniti bombarderanno il Regno Unito perché quest’ultimo non gli ha ancora consegnato Julian Assange, negandogli anche in una recente sentenza l’estradizione; oppure che l’Italia faccia lo stesso con l’Egitto perché Patrick Zaki è tuttora detenuto o perché il Governo di quel Paese non vuole consegnarci gli agenti accusati dell’omicidio di Giulio Regeni.

Vent’anni di lacrime e sangue

Un’altra bomba ha polverizzato la casa di Jaweed. Dentro c’erano suo padre e sua madre, le cinque sorelle e i due fratelli. Tutti morti. La sorella più piccola si chiamava Fahima, e aveva cinque anni.

Un’altra bomba ha polverizzato la casa di Jaweed. Dentro c’erano suo padre e sua madre, le cinque sorelle e i due fratelli. Tutti morti. La sorella più piccola si chiamava Fahima, e aveva cinque anni.

I parlamentari italiani, il 92% di loro, hanno dichiarato guerra all’Afghanistan. Il Parlamento ha votato contro la nostra Costituzione, che ‘ripudia la guerra’.

Hanno scelto la guerra, ancora una volta, hanno deciso che sta loro bene che si uccida.

Hanno scelto la guerra, ancora una volta, hanno deciso che sta loro bene che si uccida.

Mi dicono che per qualcuno è stata una decisione sofferta. Vedremo di farlo sapere a Jaweed, magari deciderà di inviare messaggi di solidarietà ai sofferenti tra i nostri politici”.

Gino Strada, Buskashì. Viaggio dentro la guerra

(Giacomo Feltrinelli Editore Milano, 2002)

Facciamo un passo indietro. Come spiega bene Giulietto Chiesa in Afghanistan anno zero, erano diversi gli interessi economici che si muovevano nell’ombra, negli anni precedenti l’invasione del Paese (nel 2001), sostenuti dagli Usa e dai suoi alleati. Alla metà degli anni 90, infatti, due cordate internazionali vogliono costruire un oleodotto e un gasdotto per trasportare il petrolio e il gas estratti negli immensi giacimenti presenti nel Mar Caspio e nel suo off-shore – da una parte abbiamo Stati Uniti, Arabia Saudita, Pakistan, Turkmenistan e, dall’altro, Russia, Iran, Kazakistan, Tagikistan, Uzbekistan e Repubblica Popolare Cinese. La guerra civile in Afghanistan rende, però, i progetti alquanto aleatori a meno che non si costruisca “un organismo unico capace di rappresentare tutto l’Afghanistan” (Serema Sirohi, The Telegraph, 1996). Nel frattempo, un altro traffico è al centro dello scacchiere geo-politico, ossia quello dell’oppio – ambito da Islamabad e, per la precisione, dai “circoli militari e dei servizi segreti più direttamente legati al commercio della droga”. Ecco, quindi, che i talebani, “fino a quel momento confinati nel ruolo di co-partecipanti alla carneficina afghana, salgono sul proscenio come i salvatori del Paese, i futuri pacificatori, il nucleo dell’«organismo unico» che dovrà rappresentare tutto l’Afghanistan”.

E adesso snoccioliamo un po’ di numeri di questa cosiddetta guerra di liberazione. Dal 2001 al 2021, l’Italia – per rendere ‘libero’ Jaweed e il popolo afghano – ha speso (secondo l’Osservatorio Milex) circa 8 miliardi e mezzo di Euro, sono morti in 53 e i feriti sono stati 651.

Agli Stati Uniti – Deus-ex-Machina dell’intera ‘brillante’ operazione – è andata peggio. Oltre a tornare a casa dopo vent’anni con i talebani alle porte di Kabul, i cittadini statunitensi hanno speso per arrivare a tale esito finale, secondo il Watson Institute della Brown University (https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-us-war-afghanistan-2001-2021), 2,26 trilioni di dollari – impegnati nelle campagne in Afghanistan e Pakistan conseguenti all’attacco alle Torri Gemelle. Tale cifra “non include i fondi che il governo statunitense deve spendere per l’assistenza ai veterani di guerra, né i pagamenti degli interessi futuri sui prestiti accesi per finanziare la guerra”. I militari statunitensi vittime del conflitto sono stati 2.442. The Costs of War Project “stima che le persone decedute come risultato diretto della guerra siano 241.000. Questa cifra non include le morti causate da malattia, mancanza di accesso al cibo, all’acqua, alle infrastrutture e/o altre conseguenze indirette della guerra”.

Per giungere al ritiro delle forze occidentali, si è passati da un accordo bilaterale firmato a Doha (in Qatar), il 29 febbraio 2020, da Stati Uniti e Talebani – assente il Governo di Kabul (che dovrebbe essere quello legittimo) ma presenti rappresentanti delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea. Tale intesa è stata definita un ‘accordo di pace’, come è accaduto per gli accordi di Abramo, ossia la dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele ed Emirati Arabi Uniti del 13 agosto 2020, comprensiva degli accordi di normalizzazione Israele/EAU e Israele/Bahrein, che formalizzano il riconoscimento, da parte dei due Paesi arabi, dello Stato d’Israele – assente lo Stato di Palestina. Forse – più che di pace – si dovrebbe capire se si sia trattato, ancora una volta, di un riassetto geo-politico a fini economici. I talebani, utili a metà degli anni 90 per garantire gli interessi delle potenze straniere in oleodotti, gasdotti e traffico di stupefacenti, sono legittimati nel 2020 quale referente diplomatico e politico dagli statunitensi e dalla comunità internazionale.

Il Paese, dopo vent’anni di invasione e guerra interna, resta profondamente diviso tra l’area centrale – Kabul compresa – controllata dal Governo di Ashraf Ghani, rieletto Presidente l’anno scorso (col 33% dei distretti); il sud, nelle mani dei Talebani (ossia il 19% dei distretti); e il nord spartito fra i vari Signori della Guerra. Mentre al-Qā‛ida è stato sostituito dall’Isis che, in Afghanistan, ha occupato un’ampia area geografica fondando lo Stato Islamico di Khorasan. In questo Paese ‘pacificato’, secondo il Foundation for Defense of Democracies Long War Journal, “i combattenti talebani a tempo pieno sono, all’incirca, tra i 55 e gli 85 mila”.

L’arroganza occidentale e la débâcle di una guerra che ‘non s’avea da fare’

La Seconda guerra mondiale, per la gran parte di noi studiata solo sui libri scolastici o vago ricordo d’infanzia, ci ha abituati a pensare – come occidentali – che le guerre si vincono o si perdono e la pace è una linea netta di demarcazione tra due stati dualistici. Da una parte i buoni, dall’altra i cattivi; da una parte i vittoriosi, dall’altra gli sconfitti. Assoluti i primi, nei loro valori e azioni, intenzioni ed esiti; irriducibili i secondi, senza possibilità di emendamento o scusante. Le ragioni e le certezze, nostre; i torti e gli errori, loro. Poi la guerra si è moltiplicata in una miriade di conflitti, più o meno lontani dai nostri confini, a bassa intensità, estesi nel tempo fino a devastare più generazioni, dove interessi economici e geopolitici si mischiano a diatribe semi-tribali, traffici di armi e stupefacenti, diamanti e coltan, colpi di Stato fomentati o foraggiati, una divisione manichea tra amici e nemici che, però, può farsi labile se gli interessi in campo mutano. E l’addio all’innocenza, che gli statunitensi vissero con la guerra in Vietnam, è diventata una condizione dello stare al mondo – in questo mondo.

Nell’anno trascorso dall’accordo di Doha che – con tutta onestà – non si comprende come si possa considerare ‘di pace’, i talebani hanno continuato ad attaccare le aree controllate dal Governo di Kabul. Secondo un articolo del New York Times, ad esempio, pubblicato l’8 ma aggiornato il 15 aprile scorso, solamente nei 6 giorni precedenti erano stati uccisi 75 appartenenti alle forze governative e sette civili. “L’attacco più devastante ha avuto luogo nella Provincia di Wardak, dove i talebani hanno ingaggiato un combattimento con le forze di sicurezza afghana durante un’operazione militare nel distretto di Jalrez, mentre gli afghani cercavano di riaprire una strada a scorrimento veloce nell’area”.

Andrea Ferrari-Bravo, ex-capo sezione per lo sviluppo rurale e dell’agricoltura in Afghanistan per conto dell’Unione Europea coglie nel segno quando afferma a Orizzonti Politici: “Il processo di pace afgano si caratterizza per la totale mancanza di un piano di riconciliazione tra le forze in campo e la popolazione civile, martoriata ormai da più di quarant’anni di ininterrotti conflitti armati”. Sarebbe stato impossibile, per le Nazioni Unite, intervenire nel dialogo in questo senso? O per i Paesi occidentali, che non si sono fatti scrupolo di invadere il Paese vent’anni fa? Pensiamo a un’Italia diversa: torniamo indietro, al 1995, quando a Roma, grazie alla Comunità di Sant’Egidio, le opposizioni – laica e islamica – algerine sottoscrissero la Piattaforma per la pace (anche se poi ebbe ricadute reali relative). Un accordo che mirava ad aprire il dialogo con il regime militare del generale Liamine Zéroual, e che stabiliva due principi fondamentali, ossia l’integrità del territorio nazionale e la sovranità del popolo quale “unica fonte di designazione delle istituzioni del potere”, e salvaguardia dell’alternanza e del governo di maggioranza “nel rispetto delle minoranze politiche” (fonte Adnkronos).

Oggi gli occidentali, al contrario, se ne vanno dall’Afghanistan lasciando un Paese in rovina, come preconizzato da Noam Chomsky – spostando uomini, armi e mezzi in aree strategicamente più interessanti.

Venerdì, 23 aprile 2021

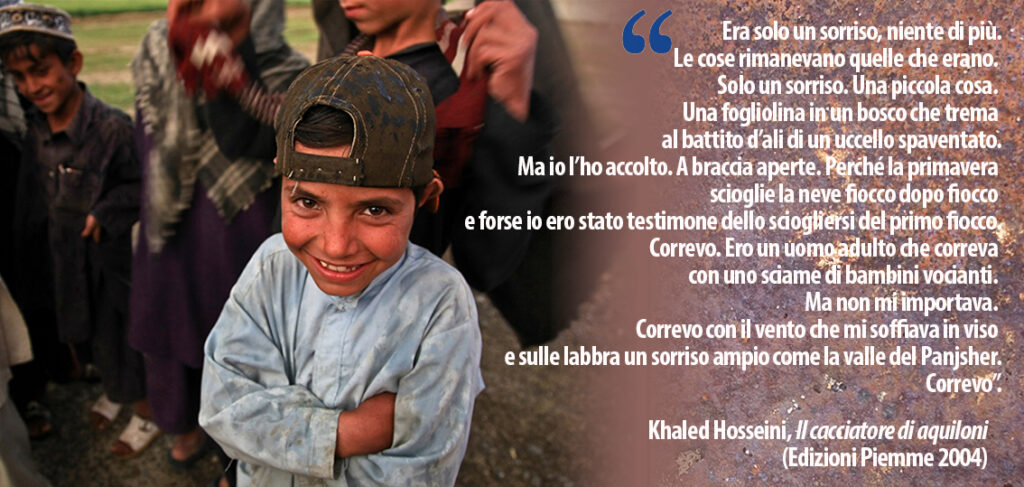

In copertina: Afghanistan, studentesse. Foto di Wikilmages da Pixabay.