Al Lu.C.C.A. Center un’ampia mostra tra spazialismo ed estroflessione

di Simona Maria Frigerio

Era il 1945. Finiva la Seconda guerra mondiale e, in una Parigi ancora devastata, usciva Phénomélogie de la perception – libro culto nel quale Merleau-Ponty scriveva: “Il sistema delle apparenze, i campi prespaziali, si ancorano e divengono uno spazio. Ma non sono solamente i caratteri geometrici a confondersi con il colore. Il senso stesso della cosa si costruisce sotto i nostri occhi, un senso che nessuna analisi verbale può esaurire… Al pari della cosa, il quadro è da vedere e non da definire, ma, essendo come un piccolo mondo che si apre nell’altro…, il senso precede l’esistenza e si avvolge del minimo di materia che gli è necessario per comunicarsi”.

Così gli artisti italiani di quegli anni, come i pittori rinascimentali che sperimentavano – con la prospettiva – l’idea di portare la terza dimensione nel quadro bidimensionale, dialogano con la filosofia e la scienza in cerca di quell’altro da sé, che nel quadro è un andare oltre la tela e creare nuove forme di scambio tra osservatore e osservato.

Di questo meraviglioso periodo di effervescenza artistica e culturale, intellettuale e scientifica, al Lu.C.C.A. Center sono in mostra alcune opere degli artisti più significativi – Fontana, Castellani, Bonalumi, Burri, Scheggi, Simeti, Amadio ed esempi “dell’indagine fisica della terza dimensione”.

Se sul taglio o sul buco della tela si sono spesi (giustamente) fiumi d’inchiostro, sarà il caso allora di soffermarsi su alcune, altre peculiarità che hanno contraddistinto le opere degli artisti in mostra.

Dopo circa quarant’anni da Quadro bianco su fondo bianco di Malevič (1918) e dai tempi in cui Kandinskij scriveva (in Lo spirituale nell’arte): “Il bianco ci colpisce come un grande silenzio che ci sembra assoluto”; mentre altri maestri, come Rothko, sperimentavano Oltreoceano le infinite sfumature di senso della monocromia, anche gli italiani non erano da meno – come dimostrano le tele esposte. E se il bianco dominava negli Achrome di Piero Manzoni (1957/1963), sono il verde squillante e il giallo acido che Fontana sceglie di squarciare in Concetto spaziale/Attese (1959, 1966, 1967: tutti in esposizione), andando oltre la monocromia per definirne i limiti e le infinite possibilità.

Ulteriore motivo di interesse l’approccio materico di Burri, che sperimenterà le infinite variazioni di senso, utilizzando i materiali più svariati – dal sacco di juta alla fiamma che brucia legni e plastiche (in mostra, Catrame – 1951). E ancora, le sperimentazioni di Fontana alle prese con ceramica e terracotta, in Battaglia, 1950/55, e Frammenti lunari, 1960/61 (opere quasi coeve al Redentore, ospitato nella Chiesa di San Fedele, a Milano).

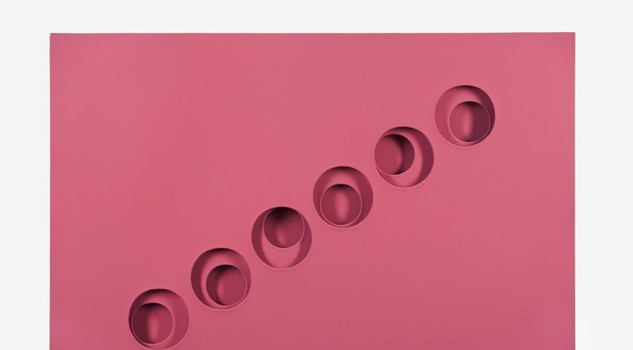

In mostra anche il designing sinuoso di Amadio, gli ovali monocromi di Simeti e due opere di Scheggi.

Interessante, veloce e comprensivo di tutte le opere in mostra, il catalogo. Di Burri non è però presente Bianco (1952), olio e pietra pomice su tela, sostituito in esposizione da Bianco Cellotex (1980), acrilico e vinavil. L’unico dubbio, leggendo il bel volume, è che Maurizio Vanni fa presente che Fontana tagliava la tela ancora parzialmente umida così che, asciugando, la stessa si ritirasse dilatando i tagli. Mentre nell’analisi di Mariella Gnani su Concetto Spaziale/Attese (1967), si legge (nello stesso catalogo) che: “intercorsi i tempi di asciugatura, il maestro esegue i tagli”. Al pubblico il giudizio su come operò Fontana.

Pubblicato su Artalks.net, il 10 maggio 2016

In copertina: Paolo Scheggi, Intersuperficie curva, 1968, acrilico su tele sovrapposte. Copyright Paolo Scheggi by Siae, 2016, Courtesy Lu.C.C.A. Center fo Contemporary Art (tutti i diritti riservati)